本町の指圧 マッサージ、鍼灸、アロマテラピーをお探しならウェルネスマッサージ鍼灸指圧治療院へどうぞ。本町駅、堺筋本町駅から徒歩3分

生理不順

生理の仕組み

そもそもなぜ生理が起きるのか、ご存知ですか?

改めて聞かれると、なかなか答えられない方も多いと思います。

生理の仕組みをちゃんと理解しておくと、生理に関するトラブルの仕組みもわかってきます。

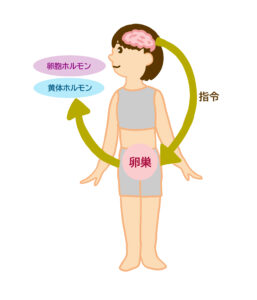

生理に関係するのは、「脳」と「卵巣」と「子宮」の3つの器官です。これらが「ホルモン」によって情報伝達しながら、連係して生理が起こります。

生理のメカニズムの司令塔は、脳の「視床下部」というところ。

視床下部は自律神経の中枢で、生命活動に大きく関わっている場所です。そのため、心身のストレスにより自律神経がみだれると生理周期も乱れてしまうのです。

生理がストレスに左右されやすいのはこのためです。

この視床下部からの司令を受けて実際に行動するのが、視床下部のすぐ下にある「下垂体」です。

卵巣は、この下垂体からの司令によって2種類の女性ホルモン=「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」を分泌し、生理のリズムを作り出します。

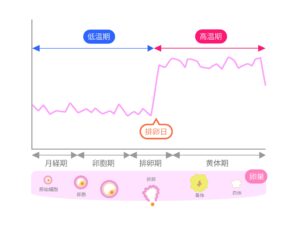

前の生理が始まった日から、次の生理の開始日の前日までの日数のことを生理周期といいます。

生理周期は月経期、卵胞期、排卵期、黄体期の4つの周期で分けられます。

[月経期]

月経期は生理がはじまって5日間程度です。

着床しやすいように厚くなった子宮内膜がはがれ落ちます。カラダのだるさを感じたり、下腹部の痛みや腰痛が表れたりすることがあります。

[卵胞期]

生理が終わるころから1週間程度です。

卵巣の中で卵胞が発育する時期です。この時期はエストロゲン(卵胞ホルモン)が盛んに分泌され、基礎体温は低温になります。

エストロゲンには代謝を良くし、精神状態を安定させる作用があるため、心身ともに好調でいられるのがこの時期の特徴です。

[排卵期]

卵胞が成熟すると卵巣から卵子が飛び出します(排卵)

排卵日と思われる日に一過性の腹痛(排卵痛)を感じることがあります。

基礎体温は、一度少し下がってから上昇し、高温期へと移行します。

[黄体期]

排卵の後から次回の生理までの2週間程度です。

卵胞が黄体に変化してプロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌され体温は高温になります。 エストロゲンが減ってプロゲステロンが増える黄体期は、心身ともに不調になりがちです。排卵をしてから体が妊娠を維持しやすい状態に整えるため、栄養や水分を体に蓄えようとします。そのため太りやすく、むくみやすい時期でもあります。

エストロゲンとプロゲステロン、両方の分泌が下がり次の生理が始まります。

生理不順とは

個人差はありますが上で説明した生理周期が、25〜38日の周期で生理期間が3〜7日続くのが正常範囲で、この周期を繰り返しています。ただし周期は3~6日と変動し、生理周期が次の周期にずれるのも正常なことです。

ですがこの範囲より短くなったり長くなったりと、生理周期に乱れがあることを生理不順といいます。

生理不順には様々なタイプがあります

- 稀発月経…生理周期が39日以上で3ヶ月未満

- 頻発月経.…生理周期が24日以内

- 過短月経…生理期間が1〜2日以内

- 過長月経…生理期間が8日以上

- 無月経…生理が3ヶ月以上こない

生理不順が続く場合は、ホルモンや卵巣機能の異常の疑いもあるので、早めに医療機関へ受診することをおすすめします。

生理周期を把握しておくことは、健康を管理する上でとても大切な役割があるのです。

生理不順の原因は?

✔年齢によるもの

10代〜20代前半までは身体がまだ成熟していないため、生理周期が不安定になることはよくあります。

また閉経が近づき、卵巣機能が低下することでも生理不順は起こります。

✔ストレス

生理不順はストレスがとても大きく関係しています。職場や家庭での環境の変化や、人間関係などの精神的なストレスだけでなく、過度なダイエットや疲労、睡眠不足といった身体的なストレスも生理不順の原因となります。

✔卵巣の病気

多嚢胞性卵巣症候群は、生理不順の原因として比較的多い病気です。成熟した女性の5~8%に発症するといわれています。

卵巣内の男性ホルモンの量が増えることにより、排卵しにくくなり生理不順や無月経を引き起こすとされています。

そのほかに、卵巣の腫瘍や、早発卵巣不全(40歳未満で閉経のような症状がでる病気)などでも卵巣機能が低下し、生理不順になることがあります。

✔ほかの臓器の病気

生理に関わるホルモンを調節する働きのある脳下垂体の異常も、生理不順の原因として考えられます。

脳下垂体に腫瘍ができたり、その腫瘍を手術で取ったりしたことによって、ホルモンのバランスが変わると生理に影響が出ます。

また、 甲状腺ホルモンは女性ホルモンの分泌にも関係しているため、甲状腺の異常でも生理不順や無排卵などの原因となります。

東洋医学でみる生理不順の原因とは?

生命活動のエネルギーである「気(き)」や体中に栄養を運ぶ「血(けつ)」の量や滞り、「寒」や「熱」で示される病気の性質などが、生理周期を乱す原因と考えられます。

また、「肝」「脾」「腎」という三つの臓器が生理には大きく関係します。

東洋医学で言う肝、脾、腎は西洋医学でいう肝臓や脾臓、腎臓とはまた違った意味があります。

【腎】の役割 子宮.卵巣の力

東洋医学では「腎は生殖をつかさどる」といわれ、卵巣や子宮ととても深い関係があるとされています。

そのため、腎の機能が低下すると、排卵を促す力が弱くなり生理周期が乱れる原因となります。加齢、睡眠障害なども関係します。

【肝】の役割 血流量の調整

肝は血を貯蔵し、気の巡りをコントロールしているため、肝の働きが悪くなることでも、生理周期が乱れる原因となります。

肝はストレスの影響を受けやすいため、心身のストレスなどで肝の機能は低下します。

【脾】の役割 気血を作り出す

脾は食物を消化吸収して、気血を作り出す働きをしています。

脾の機能が低下すると、経血が充分作られないだけでなく、気血不足によって体全体の機能が低下し、生理周期の乱れの原因となります。

不摂生な食生活などで脾の機能は低下します。

器質的な問題がない場合は、東洋医学の観点からの鍼灸治療もおすすめです。

全身のツボの状態や、体質などから原因を見極め、体の調子を整えていきます。

ただし生理不順の改善には、生活環境の見直しなども必要になってくる場合があるので、施術の時にそういったアドバイスもさせていただきます。

生理不順だけでなく、生理前に体に不調が出る月経前症候群や、生理痛でお悩みの方にも鍼灸治療は効果的です。

ぜひ一度ご相談ください。

東洋医学でみる生理周期が短くなる原因とは?

生理周期が早まる原因として

1.気の量が少なくなる「気虚(ききょ)」

2. 体内に余分な熱がこもっている「血熱(けつねつ)」

の2つが考えられます

1.生理周期が短く、疲れやすい「気虚」

気虚体質の方は、血を体にとどめておく気の働きが弱いため、生理周期が短くなります。

経血の量が多くなる、血の色が薄い、サラサラとして粘り気が少ないといった特徴があります。

「気」は体のエネルギー源であるため、気が足りない「気虚」の状態になると、疲労感や倦怠感、冷えなどといった症状がみられます。

そのほかにも

・風邪をひきやすい

・食欲不振

・胃もたれ

・軟便や下痢をしやすい

・よく息切れがする

・夜中にトイレで目が覚める

・疲れやすい

といった症状も現れ、これらに当てはまる人は気虚の状態かもしれません。

舌は、全体的に淡い色で大きくぼたっと腫れています。舌のふちに歯の形がくっきりついていることもあります。

【原因と対策】

*食生活の乱れ

胃腸が元々強くないのに冷たいものや脂っこいものなどの消化に悪いものばかり食べたり、暴飲暴食をすると消化や吸収にエネルギーが使われてしまい、身体を回復させるためのエネルギーが不足してしまうのです。

バランスのいい食事を心がけることが大切です。

*筋力の減少

筋力の減少も気虚の原因の一つです。筋力が落ちると基礎代謝が低下し、身体の回復を妨げてしまいます。

普段全く運動しない方は、階段を使うようにしたり歩くスピードを早めたりと、少し意識して体を動かす習慣を取り入れるようにしましょう。

*過労

気虚を引き起こすもっとも分かりやすい原因が過労です。オーバーワークが続くなどして心身ともに疲れ果てることでも気虚になります。

体が疲れすぎる前に、休息をとるようにしましょう。

気虚の方へのおすすめのツボ

・気海(きかい)

おへその下、指二本分さがったところにあります。

気が集まる場所とされ、元気が出ないときにおすすめのツボです。

・太渓(たいけい)

内くるぶしとアキレス腱の間のあります。

東洋医学では「腎」は生殖機能と深い関係があるとされ、その腎のエネルギーが多く集まるところがこの太渓です。

足の冷えや生理痛にも効果があります。

・足三里(あしさんり)

膝の外側にあり、指四本分下がったところにあります。

気の流れ良くしてくれ、病気の予防や胃腸の調子を整えたりする効果があります。

2.生理周期が短く、体温が高く便秘傾向がある「血熱」

血熱状態の方は、血の動きが活発になりすぎることで、生理周期が短くなります。

経血の量が多い、不正出血がみられる、経血が粘っこいといった特徴があります。

「血熱」とは体に余分な熱がこもっている状態のことを指します。体は熱をもち、口は渇いています。精神面にも影響するので不眠症になったり、体が乾燥することで便秘にもなりやすくなります。

そのほかにも

・目の充血 ・体がほてったりのぼせたりしやすい ・赤みのある肌荒れ

・イライラしやすい

・生理前に肌荒れしやすい

・鼻血がよく出る

・赤みのあるあざがるよくできる

といった症状も現れ、これらに当てはまる人は血熱の状態かもしれません。

舌の色は赤くなります。

【原因と対策】

*食生活

脂っこいものや辛いものの食べ過ぎると、体の中に余分な熱が生じてしまい、血熱の症状が現れます。

なんでも食べ過ぎはよくありません。辛いもの、脂質の多いものを食べ過ぎないようにしましょう。きゅうりやすいか、トマトといった体を冷やす食べ物をとるのも効果的です。

*過度なストレスやイライラ

イライラして頭がカーッとなると、興奮して顔が赤くなることがありますよね。

東洋医学では赤色は熱を表す色で、過剰にイライラして精神状態が乱れると、体に余分な熱をため込みやすくなり、血熱の症状が現れます。

ストレスを溜め込まないように、適度な運動や休息を心がけるようにしましょう。

血熱の方におすすめのツボ

・太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の間にあり足首側へ沿っていき、指が止まるところにあります。

太衝は、肝臓に関係するツボです。

血液の代謝を促し、気血の巡りを改善するのによく使います。頭に上っている血や気を下に下げる作用があります。

イライラしやすい方などはここを押すと痛みが出やすいです。

・肩髃(けんぐう)

腕を水平に上げた時に二つの凹みができます。その前方にある凹みが肩髃です。

赤みのあるニキビが出ている方や、生理前のニキビでお悩みの方におすすめのツボです。

肩こりや腕の疲れにも効果があります。

東洋医学でみる生理周期が遅れる原因とは?

生理周期が遅くなる原因として

1. 血が不足する「血虚(けっきょ)」 2. 水から変化した老廃物「痰湿(たんしつ)」の滞り 3. 気をめぐらせ血を貯蔵する器官「肝(かん)」の働きが悪くなり気が滞った状態となる「肝鬱気滞(かんうつきたい)」

の3つが考えられます。

1. 生理周期が長く、貧血傾向がある「血虚」

血虚は血が足りない状態のため、生理周期が長くなります。

経血が薄く、量が少ないのが特徴です。

血虚になると、めまい、ふらつき、不眠症や動悸などの症状があらわれます。

そのほかにも

-

寒がり

-

肌荒れしやすい、乾燥肌

-

よく立ちくらみがする

-

手足が冷える、しびれる

-

髪につや無く、ぬけやすい

-

よく不安な気持ちになる

-

爪の色が薄くもろい

-

年齢のわりにシワが多い

といった症状も現れ、これらに当てはまる人は血虚の状態かもしれません。

舌はやせて小さく、色は薄くなります。

[原因と対策]

*食事の栄養がたりない

日頃から食べ物や飲み物に偏りがあると、十分な栄養がとれずに血虚になってしまいます。

また無理なダイエットも血虚を引き起こす原因です。

栄養バランスを考えた食生活を心がけましょう。

*睡眠不足

睡眠不足が続くと体が血を消耗し、新しく血が作れません。

なるべく日をまたぐ前に布団に入るようにしましょう。

*考え過ぎや目の使いすぎ

頭や目を使いすぎると、同時に血も消耗してしまいます。最近はとくにこの目の使いすぎによる血虚の人が増えています。

デスクワークでパソコンを一日中を使い、仕事が終わってからも、スマホを見る方がほとんどだと思います。

そういった生活が続くと、かなり目に負担がかかっており、血虚の状態になってしまいます。

長時間目を使わないといけない場合は、時間を区切って定期的に目を休めるようにしましょう。

またスマホの画面を暗めに設定すると、目の疲れが軽減されるのでおすすめです。

血虚の方へのおすすめのツボ

・血海(けっかい)

膝のお皿から指4本分上がったところの内側にあります。

血海は血の巡りを改善し温める作用があり、生理痛や貧血にも効果があります。

・肝兪(かんゆ)

両肩の肩甲骨の下のラインを結んだ線の真ん中が第7胸椎で、そこから骨2つ分下がった第9胸椎の高さで指二本分外側にあるのが肝兪です。

めまいやふらつき、目の充血などを抑える効果があります。

・足三里(あしかんり)

内くるぶしから、指4本分上がったところにあります。

気血を補って、食べ物の消化吸収を助けてくれる働きがあります。体を内から温める効果もあるので冷え性対策や、ホルモンバランスを整える効果もあります。

2.生理周期が長く、ぽっちゃり体質の人に多い「痰湿」

痰湿とは、体の水分代謝が悪いためにたまる老廃物で、痰湿が滞ると血の流れが悪くなり生理周期が遅れがちになります。

経血の色は薄くピンクっぽい色で、粘り気があるのが特徴です。経血の量が少なく、生理がすぐ終わってしまいます。

痰湿の方は普段から水っぽいおりものが出やすいです。

痰湿の滞りは肥満にもつながるため、ぽっちゃり体質の方に多く見られるます。

そのほかにも

・肌は脂っぽく、ニキビや吹き出物がよくできる

・体が重だるい

・痰が多い

・めまいや吐き気がよくする

・手や足が痺れる

・不快な汗をよくかく

・下痢や軟便

・むくみやすい

といった症状も現れ、これらに当てはまる人は痰湿の状態かもしれません。

舌は、舌の色がわからないくらいのベトベトとした厚い苔がついています。

【原因と対策】

*食生活の乱れ

食事のバランスが悪いことや、飲酒、チョコレートやケーキなどの甘いものの食べ過ぎなどが痰湿をためる一番の原因です。

まずは食事を見直すことから始めましょう。

また、ウォーキングなどの適度な運動を習慣にして、体内の余分な老廃物を外に出すことも大切です。

お風呂につかって汗をかくのもよいですが、痰湿がたまりやすい方は、湿度に弱い体質なので長風呂はしないようにしましょう。

*喫煙

へビースモーカーの方は、痰湿が溜まりやすく、気の巡りが悪くなります。気の巡りが悪くなると肺の機能も低下し、よく痰や咳が出るのも特徴です。

タバコの代わりにガムを噛むなどして、1日のタバコの本数を減らす努力をしましょう。

痰湿の方へのおすすめのツボ

・陰陵泉(いんりょうせん)

内くるぶしを骨のきわに沿ってあがっていき、指が止まるところにあります。

身体の余分な湿気を取り除いてくれます。

下半身のむくみや腰痛、下痢にも効果があります。

・豊隆(ほうりゅう)

膝と外くるぶしを結んだ線上の真ん中で、すねの骨から指2本分外側にあります。

痰を外に排出する作用があり、体が重だるい時などによく使われます。

胃痛や胃もたれなどの消化器系の症状にも効果があります。

3生理周期が長く、ストレスを感じることが多い「肝鬱気滞」

気滞とは、気の流れが滞る状態のことをいいます。気の流れが悪くなると血を巡らせる力が弱まり、生理周期が長くなります。

またストレスにより肝気(「肝」の「気」)が滞り、イライラし、体の脇のあたりやお腹に張る感じがあるのも特徴です。

生理中や生理前にイライラしやすくなる人に多く見られます。

そのほかにも

・精神的なストレスをよく感じる

・喉につかえ感があり、唾を飲み込みにくい

・夜中によく目が覚める

・不安や憂うつな気持ちによくなる

・ため息がよく出る

・便秘と下痢を繰り返す

・ゲップがよく出る

といった症状が現れ、これらにあてはまる人は肝鬱気滞の状態かもしれません。

舌の両側が赤くなります。

【原因と対策】

*長く続く精神的なストレス

東洋医学では「肝」が一番、精神的なストレスを受やすいとされています。

イライラやストレスにより肝が傷つけられると、肝の疏泄(西洋医学でいう自律神経のような機能)作用がうまく働かなくなります。すると肝気が上逆して気が上り、頭痛やめまい、生理不順などといった症状が現れます。

まずはストレスを和らげるための休息が大切です。

充分に心身を休めた後は、少しずつ活動量を増やしていきましょう。

散歩、軽い体操、ヨガなど、疲れを感じない程度の運動がいいでしょう。

肝鬱気滞の方へのおすすめのツボ

・蠡溝(れいこう)

内くるぶしから親指5本分上がったところのすこし凹む場所にあります。

気を巡らせ、血を補う作用があります。肝の慢性的な症状に効果的です。

・膻中(だんちゅう)

左右の乳頭のちょうど真ん中にあります。

鎮痛安定作用があり、自律神経の調整などにも効果があります。気の病に効くツボとして有名です。

強く押すと痛いので、心地よく感じる強さで押すようにしてください。

東洋医学でみる生理周期が不安定になる原因とは?

生理周期が不安定になる原因に、腎に蓄えられている「腎精」の不足が考えられます。

「腎精」が不足している状態を 腎虚 といいます。

腎精とは、人の体を構成し、生命活動を維持する生命のエネルギー源です。

この腎精が不足すると、生命活動のエネルギーも不足するため、生理周期が乱ます。

経血の色は黒っぽく、出血の量は少ないです。

排卵していない無排卵なども、腎虚と考えられます。

腎に蓄えられている『精』はもともと親から生まれたときに受け継ぐものですが、年を重ねるごとに徐々に減っていきます。

生まれた後は、飲食物や大気から取り入れた栄養を腎に補充し続けますが、飲食や生活の不摂生などにより、『精』がうまく補充ができないと加齢による減少に逆らうことができません。

腎精が少なくなると、足腰が弱くなるほか、白髪、耳鳴りといった症状があらわれます。

そのほかにも

・耳の聞こえがわるい

・夜中にトイレで何回も目が覚める

・体がだるく、倦怠感がある

・腰から下がよく冷えている

・手足がよくほてる

・むくみがある

・皮膚が乾燥する

・髪がよく抜ける

・足が痺れる

といった症状も現れ、これらに当てはまる人は腎精が不足している腎虚の状態かもしれません。

【原因と対策】

食事を取ることで身体を作り、この飲食物から「腎精」が作られ、蓄えられます。

しかし、この腎精の消耗スピードをはやめ、腎虚になってしまう原因として

-

栄養不良(栄養不足、過食、栄養バランスの偏り)

-

過労

-

運動不足

-

慢性的な病気

などが考えられます。

腎精を作るために特別なことはありません。

基本的な生活習慣を整えること、そして継続することが、腎精の消耗を遅らせるためにはとても大切です。

また腎精を補う食べ物として、黒いもの(黒ゴマ、黒きくらげ、黒豆など)や、ナッツや海藻があります。これらを日頃から摂るようにするのもいいでしょう。

腎虚の方へのおすすめのツボ

・承山(しょうざん)

つま先立ちをして、アキレス腱からふくらはぎの方へなでていくとへこむ場所があり、そこが承山です。

腎機能を高めて、体の中の水分を整えてくれる作用があります。

・照海(しょうかい)

内くるぶしから親指一本分垂直に下がった所の骨と骨の小さな隙間にあります。

利尿や生理不順を正常にする働きがあります。

・太渓(たいけい)

太渓は「アンチエイジング」のツボとして有名です。

加齢による疲労感や足腰の衰え、耳鳴り、尿の問題などに効果があるとされています。またそれらの予防としてもよく使います。

足の冷えにも効果的です。