本町の指圧 マッサージ、鍼灸、アロマテラピーをお探しならウェルネスマッサージ鍼灸指圧治療院へどうぞ。本町駅、堺筋本町駅から徒歩3分

腰痛

軽い腰の痛みから重い(痛くてうごけない)症状まで、一度は腰の痛みで悩まれた人、悩んでる人も多いと思います。腰痛は病名ではなく体に表れる症状の名前です。その原因はさまざまで、原因を特定できる腰痛(特異的腰痛)は全体の約15%です。

特異的腰痛

①腰部脊柱管狭窄や椎間板ヘルニア、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)など腰の神経障害により起こるもの。

②脊椎の病気

がんの骨への転移、圧迫骨折骨への細菌感染など。

③内臓疾患によるもの。

内臓から神経の多くが腰に伸びているため、慢性すい炎、結石、慢性の十二指腸潰瘍など消化器系

血管の病気で、解離性大動脈瘤など循環器系

子宮内膜症など婦人科系でも腰痛が起こることがあります。

残りの約85%は原因を特定しにくい非特異的腰で、レントゲンやMRIなどの画像検査をおこなっても、どこに痛みの原因があるのかはっきりとは分からない。一般的に、腰痛症や坐骨神経痛などがこれにあたります。

まずは①の特異性腰痛症の主な疾患について話していきます。

腰部脊椎管狭窄症

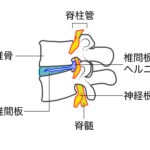

脊椎管とは?

脊柱管とは背骨の中にある神経の通り道のことで、その中には背中・臀部・両足・膀胱、や直腸などに関係する神経が通っています。

脊椎管狭窄症とは?

脊柱管が狭くなってしまうこと。

この神経は、骨や靭帯によって周りを囲まれていますが、その骨や靭帯が分厚くなり腰部の脊柱管が狭くなることで神経を圧迫し足や腰の調子が悪くなるのが、腰部脊柱管狭窄症です。

原因

原因としては、年齢とともに筋肉や骨、背骨の関節が老化することで起こります。また生活環境や生活習慣、ストレスなどの影響も大きく関係しています。

特徴

◎40歳以上から始まり、高齢の人に多い。

◎加齢や長年の負荷によっておこる。

◎後ろに反ると痛い。

◎※間欠性跛行(かんけつせいはこう)がある。

※長い時間立つ、歩く事により腰や足に痛み・シビレが出現、前かがみの動作で少し休むと軽減する。

予防・対策

筋力低下や高齢になるにつれて進行しやすいため、筋力強化が大事になってきます。神経を圧迫する腰を反らす動きや重たい物を持ち上げる、運ぶ時には、十分気をつけましょう。

体を丸める姿勢(猫のポーズ)

手を肩幅に開き地面に垂直にし、四つん這いの姿勢で、背中から腰を伸ばしたり、丸めたり、左右に曲げ伸ばしする体操です。ポイントは背中を丸める。痛みがでる範囲まで無理して伸ばさず、無理ない範囲で行うこと!!です

体を丸めることで腰まわりの緊張していた筋肉が伸び縮みし、腰の負担が少なくトレーニングできます。

椎間板ヘルニア

原因

椎間板に、過度な負担がかり、骨と骨の間の内部の髄核が外に飛び出してしまい、神経にあたっている状態を言います。20歳過ぎると変性が進行し、徐々に弾力性など衰えてきます。

症状

神経が圧迫されて、腰痛・臀部・下肢に痛みが生じます。 また、腰椎部の脊柱管には馬尾という神経が通っていて、馬尾神経が圧迫された場合は坐骨神経や大腿神経、足先までつながっているため広い範囲にしびれや痛みが出てしまいます。

特徴

◎20〜40代に多い。

◎ぎっくり腰を繰り返している。

◎長時間座ってられない。

◎前かがみ・中腰で重いものをよく持つ。

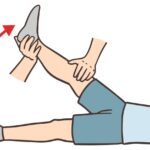

SLRテスト (下肢伸展挙上テスト)

腰椎5番と仙骨1番に圧迫がある場合

角度が約30度~40度くらいで臀部や下肢の後面のハムストリングス、ふくらはなどにピリピリとした強力な痛みが起こります。

FNSテスト 大腿神経伸長テスト

大腿部の神経根(腰椎2、3、4番)に圧迫がある場合、太ももの前面のあたりに痛みが出ます。

予防・対策

脊柱管狭窄とは違い椎間板ヘルニアの場合は、自然治癒が考えられるため、保存的治療で様子をみます。それでも進行し悪化する場合は手術も検討されます。

腰痛全般に言える事ですが、生活環境の見直し、腰に負荷がかかってしまう動作は避け、急性期のきつい痛みが軽減したら積極的に身体を動かしましょう。痛みやシビレで下腹部に力が入りやすいです。腹式呼吸で気持ちを落ち着かせ、お腹の筋肉を緩めてあげましょう。

腹式呼吸

鼻から息を吸いながらお腹を膨らませて、口からゆっくり吐きながらお腹をへこませていきます。お腹に手をあてて行うと、きちんと出来ているか動きが確認できるためお勧めです!!

寝て行う場合は、横隔膜が動きやすいように膝を立てて行って下さい。

まとめ

症状は、どちらも神経を圧迫して起こるため、腰の痛みや下肢のシビレを訴えます。腰を反ると痛いのか、楽になるのかなど、前文の特徴や徒手検査など用いてセルフチェックをしてみて下さい。また、腰部に負担をかけない事が一番大切ですが、安静にしていても筋力は低下するばかりです。まずは柔軟性を高めるストレッチから始め、腹筋などの体幹部・背筋など筋力強化に努めましょう。対策や予防法で重症化しないよう積極的に取り組む事が大切です。

鍼灸治療

神経が圧迫を受けている部分に鍼で優しく刺激を与えることで血流を促進して治癒を促します。

狭窄がある場所の近くの腰椎の関節を刺激することで、狭窄部位に遠隔で効果を出すことができます。

また、身体には経絡に沿ってツボが全身に巡っています。患部から離れた手や足からアプローチを行う事で、痛みや炎症を抑えたり、筋肉を早期回復にもっていくこともできます。

仕事上、生活習慣や生活環境が変えられない場合は、適度な運動やストレス解消、鍼灸治療なども取り入れ悪化防止、予防に努めてみて下さい。

過度な筋トレや間違ったやり方などは逆に腰を痛め悪化してしまう場合があります。スタッフに相談下さい。

非特異性腰痛

坐骨神経痛

次にレントゲンやMRIで異常がなかった場合、坐骨神経痛が考えられます。

※坐骨神経痛についてはこちらをクリック

↓↓↓

坐骨神経痛を引き起こす原因の一つとして梨状筋症候群があります。

梨状筋症候群

梨状筋とは骨盤から大腿骨(ふとももの骨)にかけて斜めに付着する筋肉で、表面では触れにくい、お尻の深い部分にある筋肉です。その下を坐骨神経が通っています。その梨状筋が硬くなったり、緊張してしまうことで坐骨神経を圧迫し、お尻の痛みと、坐骨神経の走行に沿った痛みやシビレを引き起こします。

主もな症状

◯お尻からふくらはぎにかけて痛みや痺れが出る

◯長時間座っていると痛みや痺れが出てくる

◯お尻にコリコリしたものがある、もしくはお尻が垂れてきている

※うつ伏せになり、お尻の左右の高さを比較、凹凸などを確認できます。

負担がかかる動作

◎しゃがんで草むしりをする。(中腰の姿勢)

◎仕事でデスクワーク、車の運転が多い(長時間座っている姿勢)

◎ゴルフなどのスポーツで繰り返し負担がかかる場合

これらはお尻の筋肉が圧迫され、梨状筋が緊張し負担がかかってしまいます。

Kボンネットテスト

梨状筋を押すと坐骨神経痛が再現されたり、〝Kボンネットテスト〟といった梨状筋を緊張させる姿勢で確認できます。

梨状筋の確認方法

うつ伏せになり、お尻りに手を当て少し圧をかけながら股関節を外・内側へと動かすと深部で動いている梨状筋を触ることができます。

予防・対策

長時間の座位、中腰姿勢を避ける。

長時間座る場合は、やわらかいクッションを敷いたりして負担をかけないようにする。

寝る姿勢は痛みがない方を下にして横向きで寝る

仰向けで寝る場合は、膝を立て膝下にクッションを入れると腰臀部の負担が軽減されます。

梨状筋ストレッチ

①椅子やベッドに座り、背筋を伸ばし、ストレッチしたい方の足をもう片方の膝の上に乗せます。

②背筋を伸ばしたまま、上半身をゆっくり前に倒し、約10秒キープしましょう。

※ 座った時に背筋が伸び切っていない状態で、首・胸だけを前に倒すと、股関節がうまく使われないため、正しいストレッチ効果が得られません。しっかり背中を伸ばすことを意識して行いましょう。

まとめ

鍼灸治療では、身体全体をみるため、マッサージでは届きにいく、深い部分にある梨状筋にも直接アプローチできます。

また坐骨神経痛には、梨状筋症候群以外にも股関節の異常や下肢の圧迫などもあります。普段の生活習慣や症状、動作などから原因を探し、負担を減らし予防、対策していくことがとても大切です。

筋筋膜性腰痛

筋肉にはアウターマッスルとインナーマッスルと呼ばれる2種類の筋肉があります。

まずは2種類の筋肉の特徴から説明していきます。

アウターマッスル

アウターマッスルは身体の表面にあり『表層筋』とも呼ばれます。

主な筋肉として、大胸筋・大殿筋・太ももの大腿四頭筋・脊柱起立筋などです。

動きとして体を大きく動かす時に使います。脊柱起立筋で言えば腰を曲げる、上体を起こすなどの動作です。

自分の意志で動かすことが出来るのもアウターマッスルの特徴の一つです。

インナーマッスル

インナーマッスルは身体の深部にあり『深層筋』とも呼ばれます。

背骨を安定させ、内臓を支える多裂筋・腹横筋・骨盤底筋などがあります。

中でも腹横筋はお腹の一番深層部にあり、背中を安定させるコルセットのような働きを担っています。

インナーマッスルはアウターマッスルと違い、主に身体をサポートするための筋肉で、姿勢維持・安定を担っています。腰痛改善には最も必要な筋肉です。

これを踏まえて筋筋膜性腰痛について話していきます。

筋筋膜性腰痛

腰まわりの筋肉や筋膜が何らかの原因で損傷することで炎症症状を引き起こし、損傷部位に痛みが起こる、これが筋筋膜性腰痛です。

急性症状をぎっくり腰、または急性の筋筋膜性腰痛、慢性症状を筋筋膜性腰痛と分けて呼ぶ事が多いです。

【原因要素】

①腰への急激な負荷

②日常的な不良姿勢(猫背、反り腰、足を組むなど)

③長時間同じ姿勢(筋肉が緊張状態に陥る)

④運動不足による筋力低下(姿勢維持できない)

【症状】

急性筋筋膜性腰痛だと一時的な痛みであることが多く、軽傷の場合でも1〜2日安静にすることで痛みは落ち着きます。ただし、根本的な原因である悪い姿勢や運動不足により慢性的な痛みえ移行してしまうケースや、急性筋筋膜性腰痛を何度も引き起こしてしまうケースもあります。

【対策】

①腰から曲げない。咳やくしゃみをする場合も同様、軽く膝を曲げてかがんだり、両手をついた状態で咳を行うなど衝撃を少しでも分散させ腰への負担を軽減させる。

②日常生活の姿勢改善を意識する

③筋肉や関節が硬くなってしまうと、背骨や骨盤を正しい位置で支えられなくなるため、柔軟性を身につける。

④ストレッチ、筋力トレーニング、運動をする

痛みが落ち着いた頃から行う運動

ドローリング、膝倒しエクササイズ、骨盤揺らしなど

膝倒しエクササイズ

仰向けに寝て膝を立て約90°に曲げます。

息を吐きながら両膝をゆっくり右に倒します。

息を吸いながら両足を元に戻します。

息を吐きながら両膝をゆっくり左に倒します。

※膝の角度が90度が辛い場合は45度など浅めの角度から始めてみましょう♪

骨盤揺らし

仰向けに寝て、肩幅に足を開きます。

ゆっくり呼吸をしながら足の先をワイパーのように左右に倒して揺らします。

次にヒップリフト・プランクなど筋力トレーニングも合せて行っていきましょう。

まとめ

腰痛の予防や改善には日常生活での正しい姿勢や筋肉を鍛えることが必要です。正しいやり方、行うタイミングもまた大切です。逆に腰を痛めてしまわないよう気をつけながら、腰痛改善予防できれいな姿勢、健康的な身体を目指しましょう♪♪

東洋医学の考え方

東洋医学では、腰部(局所)だけが原因で起こっているととらえるのではなく、どんな状態で腰痛が起こっているのか、体質や症状など総体的に診て、ケアーしていく考え方です。

主に以下の通り分類されます。

パターン①

気滞血瘀 (きたいけつお)

気滞(きたい)とは?

気の巡りが悪く停滞している状態です。悪い姿勢や運動不足、ケガなどによって、身体の気の流れが滞るため痛みが起こります。現代で多い精神的なストレスでも気滞となります。

血瘀(けつお)とは?

瘀血(おけつ)と呼ばれる方が一般的で、冷えたり、血の巡りが悪くなり血の塊(かたまり)ができ、うまく流れず停滞している状態。

気の巡りが悪くなることで血の巡りも悪くなり、気血の停滞、気滞血瘀が起こります。

【症状】

◎腰部に鋭い痛み、同じところがずっと痛い。

◎触れると痛い。

◎夜間に痛みが増す。(夜間痛)

【合併症】

手足の冷え、冷えのぼせ、全身の倦怠感、疲れやすい、睡眠障害、イライラ、生理不順など

【予防・対策】

◎入浴などで身体を温める。

◎生姜やニンニクなどの温性の食べ物を摂る。

◎適度に体を動かす。体操や軽い運動をすると気血の巡りがよくなるため痛みが軽減します。

鍼灸治療では滞っいる部分(ツボ)にハリや、お灸をしたり自律神経系を落ちつかせる治療をしていきます。

合谷(ごうこく)

親指と人差し指の骨が交わるところから、少し人差し指寄りにあるへこんだ所。活力がわいてきます。

上星(じょうせい)

前髪の生え際から約2cm後ろの圧痛部

イライラした気持ちを落ち着かせてくれます。

パターン②

寒湿(かんしつ)

冬の寒さや夏のクーラーの当たり過ぎによって冷えてしまう状態。汗をかいてそのままにしていると寒湿の邪が体内に入りやすくなり、腰部も停滞し腰痛を起こします。

【症状】

◎腰が重だるい。

◎冷たく痛む。

◎梅雨時の湿気や気候が悪いと痛んだり、痛みが増す。ひどくなるとお尻・太ももにまで痛みが広がる。

【合併症】

寒気、口のネバネバ感、頭重感、首肩の凝り、むくみ、腹部の冷え、腹痛など。

【予防・対策】

季節や天候の変化に注意して、冬は、防寒、保温、夏は着脱できるよう準備しましょう。冷たい飲み物も身体の内から冷えてしまうため、気をつけましょう。

三陰交

内側くるぶしから4本スネの内側で骨の際です。

陰陵泉(いんりょうせん)

膝下のすねの骨の内側で、脛骨(けいこつ)の内側を、くるぶしからひざへ向かってなで上げたときに指の止まるところ。

大腸兪(だいちょうゆ)

骨盤の一番高い所の位置で、背骨から左右それぞれ指2本分外側。腰だけでなくツボの名前の通り大腸にも働きかけます。

パターン③

湿熱

熱邪(ねつじゃ)が原因で気の巡りが悪くなり腰痛を生じます。

食べ物による影響もあり、油っこいものや甘いものを多く食べる方は、体内に湿熱がたまり、発症しやすい。

【症状】

◎腰が重く熱感を伴って痛む

【合併症】

背中が重く熱感(チクチク)する感覚、イライラ

寝付きが悪いなど

【予防・対策】

暴飲暴食は避け胃腸に負担がかからないように気をつける。ストレスなども熱を発生させるため、ストレス解消にも取り組みましょう。

豊隆(ほうりゅう)

すねの少し外側で、膝と足首のちょうど中間。

太衝 (たいしょう)

足の親指と人差し指の骨が交差し、少しへこんだ所

パターン④

腎虚

東洋医学で言う「腎」は人の成長・発育・生殖などに関係しています。

腎気が低下したり、不足した状態を腎虚と呼び、腰に栄養が届きにくくなるため、痛みが発症します。

腎気は、老化とともに衰え、50代以降慢性的な腰痛は腎が深く関わっています。

【症状】

◎ずっと鈍い痛みが続く、動くと痛みが増し、休むと楽になる。

【合併症】

尿が近い、または出にくい。足腰に力が入らない。精力減退など。

【予防・対策】

過度な筋肉疲労、腎の機能を酷使しないように心がけます。

照海(しょうかい)

内くるぶしの骨の真下、ぽこっとへこんでいる所。

志室(ししつ)

ウエストの一番細い、くびれのライン上にあります。背骨から左右それぞれ指4本分外側

関元(かんげん)

おへそから指4本分下

まとめ

体の抵抗力や免疫力が弱っていたり、自然環境の変化などで外部から体内に侵入し、停滞したり熱を帯びたりして痛みが発生します。

慢性腰痛の場合は、上記の何パターンかの原因が複合的に重なり、痛みを起こしていることが多いため、自分の体質や生活リズム、痛み方などを把握することが大切です。何よりも普段から疲れをためず、健康的な身体作りが腰痛改善へと繋がります。

一度自分がどのパターンに当てはまるのか参考にしてみて下さい。